Face à la guerre menée par la Russie sur le sol européen,il est plus que jamais indispensable de parvenir à comprendre ce qui nous arrive, sur le plan politique, social mais aussi éthique et métaphysique. Nous avons demandé à plusieurs philosophes et chercheurs de nous livrer leurs réflexions.

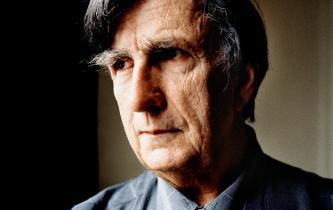

Spécialiste de la Sibérie, où il a mené de multiples enquêtes de terrain, l’anthropologueCharles Stépanofflivre un texte très personnel sur la guerre en Ukraine, qui lui rappelle notamment l’exil de son grand-père ukrainien dans les années 1920. Il regrette aussi que l’Occident et la Russie n’aient pas tissé davantage de liens culturels et scientifiques depuis la chute du Mur, par exemple dans le partage de « savoirs écologiques » et des façons non américaines « d’habiter la Terre ».

« Jours d’infinie tristesse pour ceux qui se souviennent d’avoir cru en 1989 et 1991 à l’avènement d’un nouveau monde.Avec la tragédie ukrainienne, un passé d’épouvante auquel nous pensions avoir tourné le dos se retrouve soudain devant nous, comme si nous n’avions fait que tourner en rond. Dans les années 1920, parmi les milliers de réfugiés ukrainiens qui fuyaient l’Armée rouge conquérant leur jeune pays se trouvait mon grand-père Anatolii Stepankov, parti avec sa mère en Pologne, puis en France. “Nous ne verrons jamais la chute du rideau de fer”, disait-il quand j’étais enfant. En 1991, il est mort à Paris au moment de la fin de l’URSS sans avoir pu revoir son pays libre ; j’avais 13 ans et je trouvais cela injuste, mais j’étais certain qu’à présent, le monde allait changer. Nous allions soigner ensemble, avec les peuples de l’Est, les déchirures de la guerre froide et inventer une nouvelle Europe – et pourquoi pas “de l’Atlantique à l’Oural”.

Aujourd’hui il est déjà clair que l’Europe sans rideau de fer n’aura été qu’un entracte éphémère que nous n’avons pas su faire durer.Dans son discours du 21 février annonçant le lancement de l’“opération militaire”, Poutine a remis en cause l’existence même de l’Ukraine et il a déclaré la guerre à l’Occident. Il a longuement remémoré les dernières décennies de relations entre Est et Ouest, déballant toute la rancœur des Russes de s’être sentis ostracisés, méprisés, désignés comme ennemis par le monde “civilisé”. Renouant avec les purges, il a annoncé le 16 mars une “autopurification” de la société russe qui va recracher “comme des moucherons” les amis de l’Occident cachés en son sein. Comment en est-on arrivé là ? Faut-il tout mettre sur le compte de la psychologie individuelle de Poutine comme le font nos commentateurs ?

Il ne s’est pas enfoncé tout seul dans la paranoïa, puisque des millions de Russes le soutiennent dans un phénomène effarant de radicalisation collective qui rappelle l’Allemagne des années 1930.Le principal sentiment qui anime les Russes pro-guerre, tel que je le perçois dans les médias et les témoignages personnels, ce ne sont pas les rêves de grandeur ni l’impérialisme : c’est la terreur d’être anéantis comme peuple par un “Occident russophobe”. Vingt années d’effort de coopération scientifique s’effondrent pour moi quand je vois mes collègues et amis russes se diviser entre ceux qui manifestent contre la guerre et se font arrêter, et ceux qui soutiennent le régime, croyant sincèrement que leur existence est menacée par l’Ouest. Nous nous écrivons que nous nous aimons, que la science est au-dessus des conflits, mais nous savons que les blessures sont telles que nous ne pourrons plus travailler ensemble.

Dans les années 1990, au lieu de fonder l’Europe nouvelle sur la découverte réciproque et la diversité culturelle,nous l’avons basée sur le libre-échange des marchandises, la dérégulation, la monnaie et l’intégration militaire dans l’Otan. Au lieu de nous demander ensemble quelles sont les multiples façons d’être Européens, nous avons adopté un modèle occidental uniforme. La “thérapie de choc” prescrite par les experts néolibéraux a eu sur les infrastructures économiques russes un effet de destruction massive comparable à celui d’une guerre. La Russie a sombré dans la pauvreté, les inégalités, le chaos. Elle est devenue le pays du monde au plus fort taux de mort violente (221 pour 100 000 habitants en 2003, soit trois fois plus qu’en France). En Sibérie, à Tuva, où j’ai mené mes enquêtes doctorales dans les années 2000, l’espérance de vie des hommes a chuté de onze années pour atteindre 56 ans.

De notre côté, après l’élan de 1991, nous avons peu à peu détourné les yeux de l’Est et nous avons regardé comme jamais à l’Ouest.Avons-nous entendu France Inter résonner de chansons gagaouzes ? La cuisine bosniaque a-t-elle pimenté nos cantines ? le cinéma ukrainien et russe a-t-il ébranlé Hollywood sur nos écrans ? C’est l’inverse qui s’est passé. Le récent livre de Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Cassely, La France sous nos yeux, le montre : les années 1990-2000 ont été celles d’une américanisation culturelle accélérée, d’autant plus puissante qu’on n’en parlait plus. Des clubs country au Black Friday, “une partie de l’american way of life a pénétré en profondeur notre pays en matière aussi bien vestimentaire, alimentaire que de pop culture”, écrivent les deux auteurs. Notre corps était en Europe, mais notre cœur et notre esprit sont passés de l’autre côté de l’Océan. Nous avons suivi avec effervescence les élections américaines et les escarmouches du Capitole, et nous sommes restés indifférents aux formidables soulèvements populaires à nos portes, à Kiev et à Minsk. Nous connaissons mieux la géographie de la Californie que celle des pays d’Europe orientale dont nous ignorons l’existence. Après 1991, les échanges culturels européens qu’entretenaient les partis communistes se sont effondrés, et le nombre d’élèves français apprenant le russe a été divisé par deux. La folie meurtrière dans laquelle sombre aujourd’hui la Russie nous offre l’image hideuse de notre échec collectif à bâtir ensemble une conscience européenne.

Avec cette guerre, ce que l’Europe est en train de perdre, ce qui se déchire à l’Est, c’est une part de son âme :une liberté résiliente, des modes de subsistance autonomes, des façons d’habiter la Terre. L’Ukraine, la Biélorussie, ce sont des trésors uniques en Europe de savoirs écologiques traditionnels dans la cueillette et la préparation culinaire ou médicinale des baies, herbes, fleurs sauvages de nos écosystèmes tempérés. Ces savoir-faire écologiques souvent portés par les femmes, cette souveraineté alimentaire que nous aurions pu réapprendre auprès de nos voisins de l’Est, nous les avons regardés comme des archaïsmes. Nous n’avons rien appris de ces peuples, et, de notre côté, que leur avons-nous enseigné ? La foi dans la loi du marché, la consommation et la dépendance envers l’alimentation industrielle. Enfin convertie, l’Europe orientale, des lacs de Mazurie aux steppes de Kalmoukie, s’est couverte d’un blanc manteau de McDonalds et d’Auchan. Les enquêtes de terrain menées en Pologne, en Estonie, en Albanie ou en Roumanie montrent que les années 1990-2000 ont été une période d’effondrement des productions locales, des élevages familiaux et des savoirs écologiques.

Dans la douleur, nous continuons d’“atterrir” au sens deBruno Latour.Deux ans de crise sanitaire nous ont fait découvrir que nous sommes des êtres biologiques unis au reste du vivant par notre vulnérabilité aux virus. La guerre en Ukraine nous fait éprouver, dans la peur qui nous étreint, notre vulnérabilité d’êtres géographiques terrestres, accrochés au bout de l’Eurasie dont nous éprouvons les pulsations tectoniques. L’extraordinaire élan populaire d’aide aux Ukrainiens qui se manifeste en ce moment dans nos villes et nos villages montre que le sentiment de solidarité européenne existait bel et bien, insondable, muet, si enfoui, qu’il a fallu une guerre pour en prendre conscience et le libérer. Cette fois, ne le laissons plus s’éteindre. »